今、3.11を振り返る。

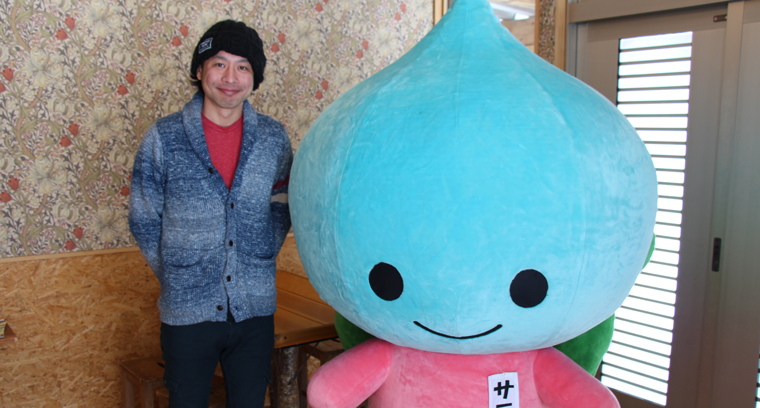

ピースジャム 代表の佐藤さん。震災前後の記憶を辿ってくれた。

人って簡単に死んじゃうんだな・・・

2011年3月10日。自身が経営するBARで、いつものようにシェイカーを振り、いつもより多くのお客さんをもてなした。店の名前は「ルードジャム」。気仙沼港の近くにあったブルースバーだ。

「毎日、楽しくやってましたよ。当時はもう一軒、お店を出したいと思ってて。ラム肉屋さんで、店名は『ルードラム』にしようかなって(笑)。そんなことを考えてました」

翌11日。14時46分、宮城県三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震が起きる。気仙沼も激しい揺れと津波に襲われた。幸いにも難を逃れ、避難所(母校の気仙沼高校)で一夜を明かす。避難所では「津波で家が流された」など、信じられない話を耳にした。

「自分は、実際に津波を見てはいませんでした」

「だから、絶対話を盛ってるだろって。家が流されるとか、そんなわけないじゃんって(笑)」

「心のどこかで、自分のバーは大丈夫なはずだと思っていました」

翌12日。朝6時頃、運良く無事だった車に乗ってバーを目指した。途中から瓦礫で進めなくなったため、車を置いて瓦礫を乗り越えながら歩いて向かった。

「その時点で、もうバーは無いだろうって思いました」

実際に、ルードジャムはほぼ跡形なく、おもしろいほどきれいに無くなっていた。

バーを確認しに行く途中、瓦礫の間で亡くなっている人を数人見た。

「なんでこの人たちは死んで、なんで自分は生きてるんだろう・・・」

たまたま昼間に地震が起きたから生き残れた。夜だったら間違いなくバーにいた。おそらく、津波で死んでいた。

「人って簡単に死んじゃうんだなって、ちっぽけなもんだなって、心の底から実感しました」

「それまで毎日、楽しく過ごしていて、贅沢しなければ不自由なく暮らせていました」

「そんなことさえ、意識しないくらい普通に生きてたんです」

だが、被災して価値観も人生観も一変する。

「今までは、自分の力で自由に生きてたように錯覚してただけなんだなって」

この赤ちゃんを死なせるわけにはいかない。

当時、妻と7ヶ月の娘、そして妻のおなかには1ヶ月の赤ちゃんもいた。

「もう、バーの仕事はできないけど、家族、子どもは絶対に守らなきゃいけないと思いました」

飲むこと、食べることが最優先だと、真っ先にミルクを買いに走った。

気仙沼で一軒だけ残っていた薬局に着くと、お母さんたちが長蛇の列で並んでいた。レジの前では、赤ちゃんを抱いたお母さんと店員さんが押し問答をしている。

「ミルク、くださいよ!」

「買い占められて、もう無いんです!」

「じゃあ、どうすればいいんですか? 私、母乳出ないんですよ!」

「それを聞いてたら、この赤ちゃん、本当に死んじゃうかもしれない・・・って思ったんです」

24歳のとき、事故で2つ下の弟を亡くした。子どもに先立たれた母親の悲しみがどれほど深いものか、痛いほどに分かっていた。

「赤ちゃんって、ほんの数ヶ月前に祝福されて生まれてきた “幸せの象徴” みたいな存在じゃないですか」

この赤ちゃんを絶対に死なせるわけにはいかない。

このお母さんに絶対に悲しい思いをさせちゃいけない。

今何ができるのか?自分に問いかけた。

偶然にも、ガソリン満タンの車がある。

前日はバーが大繁盛で、売上が車に積んである。

自分はバーテンダーだけど、もうお酒は出せない。

・・・・・・じゃあ、ミルクを出せばいいんじゃないか。

ピースジャムのはじまり。

ピースジャムで製造・販売されている無添加の手作りジャム。

「とにかく赤ちゃんのおなかは減らさない」をスローガンに物資を支援。

「とりあえず、今の自分にできることはミルクの調達だと思って、ミルクを探しに行ったんです」

一関市では買えなかったが、少し離れた大崎市まで行ったら薬局が開いていた。事情を話して、10万円分のミルクとオムツを買って気仙沼の避難所に戻った。

「うちには3割もあれば大丈夫だと思って、残りの7割を避難所のお母さんたちに渡しました」

「帰ろうと思ったら、『次はいつ来てくれるんですか?』って聞かれたんです」

「『なくなったら、また来ます!』って言っちゃったんですよね(笑)」

これが、ピースジャムのはじまりだった。その日から気仙沼と大崎を往復し、ミルクを買っては渡し、渡しては買うを繰り返した。

「正直、キリがないっていう思いもありました」

「本当は気前よく渡したいんですけど、『これだと、マティーニ4杯分か・・・』とか考えちゃったり(笑)」

「でも、避難所にいて何もしないより、これで赤ちゃんが生きてるなら、これでお母さんが喜んでくれるならって。ただそれだけでした」

一緒にやりたいという友だちも現れ、みんなでお金を出し合って物資を買いに行くようになった。Twitterで発信したら、面識のない人も手伝いたいと参加してくれた。3月末には14人くらいのチームになり、「とにかく赤ちゃんのおなかは減らさない」というスローガンのもとで物資支援を続けた。

仕事がしたい!ママ友がほしい!遊び場がほしい!

物資支援をしながら、お母さんたちに「今、何に困っているのか?」というニーズ調査をしていた。お母さんたちの声をまとめると、意見は大きく3つ。まず「仕事がしたい」、次に「ママ友がほしい」、もう一つが「遊び場がほしい」ということだった。

「そもそも、気仙沼には少子化の問題がありました。ただでさえ育児コミュニティが生まれにくいのに、追い打ちをかけるように震災が起きて、お母さんたちのコミュニティはさらに失われました」

その結果、引きこもって育児をする母親が増えた。外出するきっかけがなく、友だちもつくれない。精神的に不健康な状態に陥り、ネグレクトやDVに発展したケースもあった。

「この3つの問題を解消するために、3つの問題を掛け算してみたんです」

「ジャムセッションですよね。ピースジャムの “ジャム” です」

仕事があって、ママ友がいて、遊び場があれば、育児の喜びを実感できるに違いない。

「この3つの問題が解消された気仙沼って、なんかすごい楽しそうだなって思えたんです」

気仙沼に明るい未来が見えた瞬間。

ピースジャム工房、オープン時の様子。2013年11月に着工し、2014年9月に稼働をスタートした。

やめるつもりだった活動を続けるために。

お母さんたちのコミュニティを作り、それを維持していくには「物を作って売るのがいい」と考えた。ちょうどその頃、料理研究家のオオニシ恭子先生にアドバイスをもらう機会があり、マクロビオティックの野菜ジャムをつくることにした。

「野菜のジャムにしたのは、原発の風評被害で野菜が売れなくなった農家さんたちのことも頭にあったからです」

お母さんたちを集めてジャムを作り、ネットや催事で販売した。収益は、お母さんたちにまるまる渡した。

「だから、作って売るほど赤字でしたね(笑)」

「でもその頃は、お母さんたちの手助けをして、元気になってくれればいいやって」

「そのうち、やめるつもりだったんです。僕も、またバーをやりたいって思ってましたし」

だが、すぐに考えは変わった。思っていた以上にニーズがあったのだ。たくさんのお母さんたちが集まり、みんなが喜んでくれた。応援者もついてくれた。

「これを続けていってお母さんたちの雇用につながれば、今まで地域になかったモデルを作れるかもしれない」

「そしたら、子どもを産みやすい環境、育てやすい環境ができるんじゃないかって思えたんです」

震災とか復興とか関係なく、気仙沼に明るい未来が見えた瞬間だった。

やめる前提で取り組んでいた活動を、続けることにした。そのために組織化に取り組み、2012年にNPO法人としてのピースジャムを設立した。お母さんたちを雇用してジャムの製造・販売を開始。さらに、縫製事業もスタートした。

2014年9月には、ピースジャム工房が稼働。その後、広場や駐車場、ツリーハウスなどを作り、お母さんと子どもたちに開放して、「遊び場」の提供も実現した。

ピースジャムのこれから。

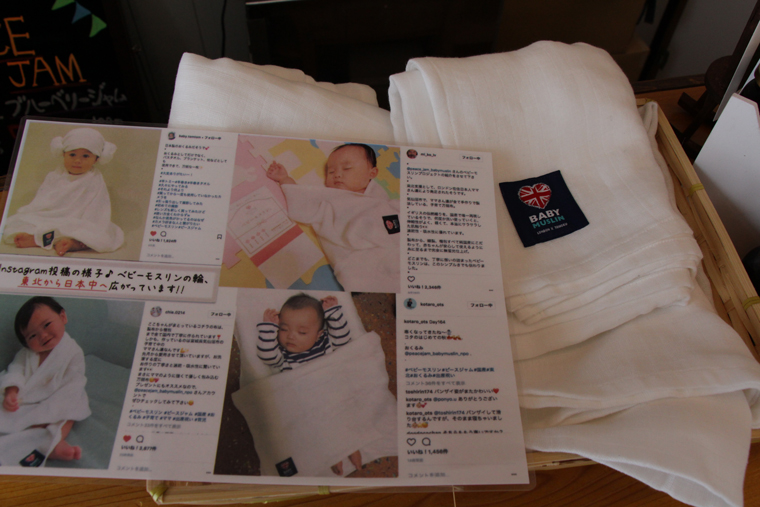

ピースジャムで製造・販売されている赤ちゃん万能布 ベビー・モスリン。

大切なのは、関心を持って考えること。

ピースジャムは、伴走していくことしかできない。

「お母さんたちが自分の力を発揮して、自分の環境を良くしていくにはどうしたらいいのか? それを、お母さんたちと一緒に考えていくのが、ピースジャムの支援です」

「僕たちは、隣で走ることしかできません。でも、本当の支援って、そういう形が最善なのかなって思っています」

「これから重要になってくるのは、育児の当事者になる前に育児の実態に触れたり、育児について考えたりすることです」

今後は、今まで育児に関心がなかった層と育児を “接続” する機会をたくさん作っていくつもりだ。

中学校の総合学習の授業を受け持ったのも、その一環だ。授業では、「なぜ子どもを産まないのか?」「なぜ産めないのか?」「なぜ産みたくないのか?」といったことを、生徒たちと一緒に考えた。

「大切なのは、関心を持って考えることです」

「そうすることで、たとえば地域の問題に触れたり、親の苦労を知ったり、いつか自分が親になるときにはこうしたいって考えたりするじゃないですか」

中高生は、今は育児とは遠い場所にいる。だが、未来の自分に必ずつながる。

「どうしたら社会が豊かになるのか?自分が豊かになるのか?ってことを考えるきっかけになれれば嬉しいですね」

どうしたら目の前の人を笑顔にできるか?

ここ数年、企業が集まる青年会などで講演をする機会も増えた。そこでは、経営者に問題提起をすることもある。

「『地域の子どもたちのために』ってイベントを行う企業はたくさんあるけど、イベントをやったら地域課題は解消するんですか?って話です」

「企業は『社会貢献してますよ』みたいなハリボテを作るんじゃなくて、どうしたら地域社会のために持続的な価値を提供できるのかを考えなければいけません」

「目の前にいる血の通った人をどうしたら笑顔にできるかを考えることが、これからの経営者には求められるはずです」

今の赤ちゃんが大人になったときに、笑えるステージを。

ピースジャムの理念は、「とにかく赤ちゃんのおなかは減らさない」こと。

「これって胃袋を満たすという意味もありますが、赤ちゃんを泣かせない、つまり笑顔にしたいってことなんです」

赤ちゃんを笑顔にするためには、結局「産みやすい、育てやすい、生きやすい」という環境に行き着く。

気仙沼は少子化の最たる町で、2014年には過疎地域指定を受けている。にもかかわらず、ピースジャムのお母さんたちは2人目・3人目と、どんどん赤ちゃんを産んでいる。ちょっとしたベビーラッシュだ。

「ここは、産んだ後の居場所になるし、友だちもいてみんなで子育てできる。そういう安心感が大きいのかなと思います」

「別に、特別なことをしてるわけじゃないけど、地域に喜んでくれる人がたくさんいるんです」

「僕らみたいな小さなNPOでもできるわけだから、これをもっと広げていきたいですね」

ピースジャムはこれからも、育児という切り口から社会にどんな価値を残せるかを考え続けていく。

「今の赤ちゃんが大人になったときに、笑えるステージというか、そういうものを残せたらいいなと思っています」

「20年後、今の赤ちゃんが僕のバーに偶然飲みに来てくれたら・・・とか考えながら(笑)」

おわりに。

ピースジャムでしか得られない喜びがあると言う佐藤さん。バーテンダーに戻るのはいつになることやら。

7年前の3月11日以来、やらなければいけないことをやってきた。

「ピースジャムがやってることって、絶対に誰かがやらなきゃいけないことだと思うんです」

「僕らの活動で誰かが笑っているのを見ると、やっててよかったなって思いますし、現場でそれを感じられるのってすごく贅沢なことだなと思います」

一方で、やらなければいけないことではなく、好きなことをやりたいという気持ちもある。

「早くバーテンダーに戻りたいなーって、毎年思ってますよ(笑)」

だが、ピースジャムでしか得られない喜びがある。

代表として背負っているものがあり、活動への信念と誇りがある。

バーテンダーに戻るのは、もう少し先のことになりそうだ。

************************************

ご支援、その他のお問合わせはこちらで受付けております

ホームページ:http://peace-jam.org/

電話番号:0226-29-6583

住所:〒988-0843 宮城県気仙沼市落合254-1

************************************