自然との触れ合いが減っている子どもたちに自然体験を届けたい。

──オンライン自然教室をスタートした経緯を教えてください。

三好さん:

豊かな自然体験が子どもの心身の成長を促すことは広く知られています。また、大人になったときに気持ちの良い自然環境のなかで暮らしていくためにも、持続可能な社会をつくっていくためにも、幼少期の自然の原体験がカギになると考えています。

しかし、様々な理由で子どもたちの自然との触れ合いは年々少なくなっているのが現状です。そこで、日本自然保護協会では、自然体験格差の解消や未来の自然の守り手を増やすことを目指した「すべてのこどもに自然を!プロジェクト」を実施しています。この取り組みの一環で、コロナ禍によって体験機会の減少に拍車がかかった時期に「何とかして子どもたちに自然体験を提供できないだろうか?」と考え、スタートしたのが「オンライン自然教室」です。

──オンライン開催ならではのメリットはどんなところですか?

子ども向けの自然体験イベントは長年にわたって開催していましたが、コロナ前はすべて対面での開催でした。ですから、たとえば神奈川で開催するときは、参加者も神奈川在住のお子さんがほとんどでした。一方、オンライン開催であれば、全国どこからでもご参加いただけます。

以前のオンライン自然教室のとき、開催日までに、身の回りの自然の写真を撮ってもらったり、自然の素材を集めてもらったりしたことがありました。このときの参加者は北海道の子も九州の子もいたので、当日は「私はこんな写真が撮れたよ」「僕はこんな虫を見つけたよ」といった話が飛び交い、地域ごとの違いや多様性を伝えることができました。北の自然と南の自然を1日で見に行くのは難しいですが、オンラインなら各地の自然を学ぶことができ、子どもたちに様々な気付きを与えることができます。

また、対面開催の場合、保護者の方が時間をとれなかったり、参加したくても遠かったりといった理由で断念されている方もいらっしゃいました。オンラインならこうした障壁もなく、気軽にご参加いただけます。私たちにとっても参加者を募りやすい方法なので、コロナ禍以降、定期的にオンライン自然教室を開催するようになりました。

──オンライン自然教室はどのくらいのペースで開催していますか?

現在は、少なくとも夏休みと冬休みの年2回は開催しています。対象は小学生がメインで、1回の参加者は30名前後です。

長期休みは、家庭によって「体験格差」が生まれやすいと言われています。自然体験も例外ではなく、特にひとり親世帯は、保護者が仕事に行っていたりすると、子どもはなかなか山に行ったり海に行ったりする機会がありません。

私たちは、「境遇によらず、一人でも多くの子どもたちに自然に触れる機会を届けたい」という思いがあります。ですから、今回のオンライン自然教室の開催にあたっては、長年子ども支援に取り組んでいる「認定特定非営利活動法人キッズドア」や、ひとり親家庭向けに様々な支援をおこなっている「特定非営利活動法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ」などの団体のみなさまにご協力いただきました。

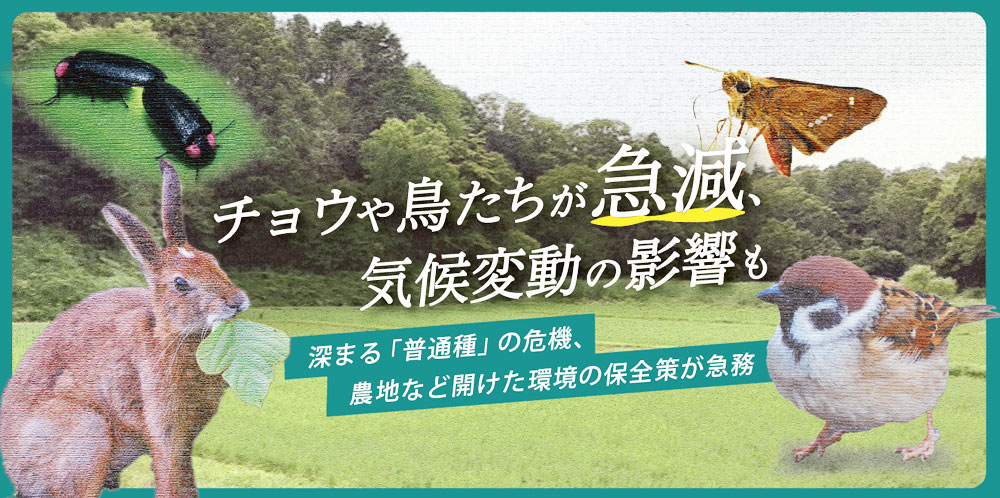

スズメが絶滅危惧種レベルで減っている!?

──本日のプログラムで「里山」の自然を取り上げた趣旨を教えてください。

三好さん:

ここ数年、里山の環境の劣化が指摘され続けていますので、そのことを伝えたいという意図がありました。私たちは長年、里山の調査・保全活動をおこなっています。2024年10月にこれまでの調査結果が出たのですが、たとえば、スズメやホタルなどの生き物が絶滅危惧種と同じレベルで減少していることが明らかになりました。この調査結果は各メディアで取り上げられましたが、日本人にとってすごく身近な鳥であるスズメが激減しているという事実に、衝撃を受けた方は多かったようですね。

モニタリングサイト1000里地調査2005-2022年度 とりまとめ報告書の公表

──そもそも、「里山」とはどのような場所を言うのでしょうか?

里山というのは、人間が暮らしている周囲に雑木林や田んぼがあるような場所です。「人間の手が入っている自然があるエリア」と言えるでしょうか。人間の手が入っていない、いわゆる「深山」と呼ばれる場所と、多くの人が密集して暮らしている「都市」との中間に位置し、人間と自然が共生しているような場所です。里山には、人間が手を入れることで維持されている特有の生態系が存在します。

たとえば、福島県の南会津郡只見町(ただみまち)は豊かな里山がある場所です。「ユネスコエコパーク」としても有名な場所ですね。

──「ユネスコエコパーク」について教えてください。

ユネスコ(UNESCO)は、豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域を「ユネスコエコパーク」として認定しています。簡単に言えば、自然環境と人間社会がうまく調和・共生している地域ですね。日本で10ヶ所あるユネスコエコパークのうちの一つが只見町です。

私も大好きな場所でよく訪れているのですが、只見町には、その土地の自然や人々の魅力に惹かれて移住してくる方がたくさんいます。地元の方々と移住者の方々が力を合わせて自然を守り、自然を活用しながら暮らしているような地域です。豊かな自然の魅力を積極的に発信しており、観光客にも人気の場所になっています。

小さな頃の自然体験が、未来の学びにつながるように。

──オンライン自然教室を企画するとき、どのようなことを心がけていますか?

三好さん:

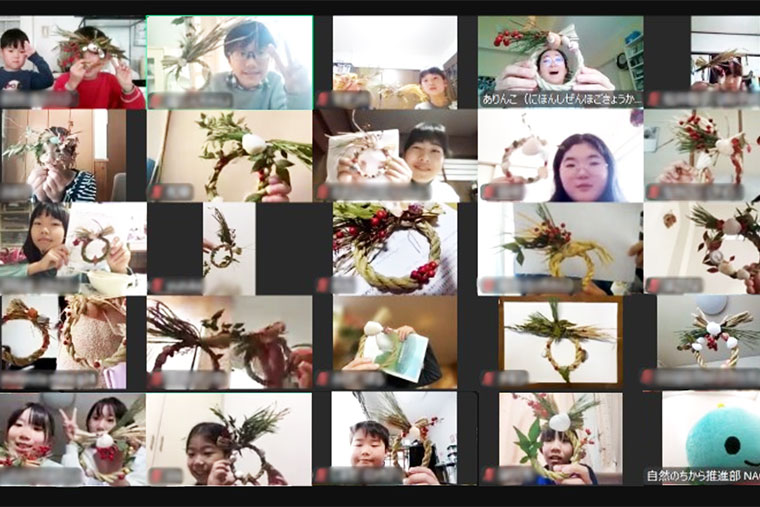

お子さんが、ただ話を聞いているだけでなく、手を動かして、何らかの成果物が生まれるといいなと考えています。ですから、今回は「お正月飾りづくり」のワークショップを取り入れました。時期的にもタイムリーな点に加え、日本ならではの文化ですし、マツやナンテン、しめ縄(稲わら)など、自然にあるものだけでつくれることも、お正月飾りを選んだポイントです。

プログラム全体としては、何か一つでも記憶に残ってくれたらいいなと考え、できるだけ多様な要素やアプローチを入れるようにしています。植物でもいいし、動物でもいい。山でもいいし、海でもいい。自然の楽しさでもいいし、環境保全の課題でもいい。一つでも、心のどこかに引っかかってくれたらと思って企画しています。

今回のお正月飾りづくりでは、小麦粉からデンプンのりをつくるなど、STEAM教育(※)も取り入れています。文系のアプローチ、理系のアプローチ、芸術系のアプローチなど、いろんなアプローチをしているのも同じ理由です。

※科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Arts)、数学(Mathematics)の5つの領域を対象とした教育。知ること(探求)とつくること(創造)を結び付け、自己表現力や問題解決力を育む教育手法として注目されている。

もう少し大きくなったときに、「あのときの工作に似ているな」とか、「そういえば、あのときの学習会で教えてもらったっけ?」というように、未来の学びにつながったら嬉しいなと思います。

──参加者のみなさんからは、どのような声が届いていますか?

最初は手探りでスタートしたオンライン自然教室でしたが、私たちが想定していた以上に反響が大きく、参加者のみなさんに喜んでいただいています。リピーターの方も多く、口コミの紹介でお申し込みいただくことも多くなっています。

今回のオンライン自然教室も、たくさんの嬉しいご感想が届きました。

▼子どもたちから届いた声(抜粋)

| 絶滅危惧種が3700種類もあると知って、海にゴミを捨ててはいけないと思った。お正月の飾りを自然のものを使って作るのが面白かった。 |

| メダカさえも絶滅危惧種だということが分かりました。これからはもっと自然を大切にしていきたいです! |

| 小麦粉でのりを作るなんて新鮮でとても楽しかったです。まだ環境について知らないことだらけなので、また参加したいです。 |

▼保護者の方から届いた声(抜粋)

| なかなか親子で遠くまで外出したり、海や里山に連れて行ったりする事ができていないため、自然を身近に感じるきっかけになると感じました。(中略)自宅のパソコンから無料でこうした学びの機会を作っていただける事は本当にありがたいです。 |

| 集中しにくい子ですが、ずっと目を輝かせて参加していました。クイズも積極的に参加する様子が見れました。 |

| 小麦粉でノリが作れるなんてしらなくて、大変勉強になりました。兄弟児がインフルエンザになったため、外出も出来ないので、ズームのイベントに参加できてありがたかったです |

お子さんと一緒にもっと自然を楽しんでほしい。

──最後に、親御さんに向けてメッセージをお願いします。

三好さん:

子どもたちの自然体験は、保護者がいかにその機会をつくれるかにかかっていると感じています。ですから、どんどん自然のある場所にお子さんを連れていっていただきたいなと思います。

子どもは親の行動をすごく見ています。親が自然のなかで楽しんでいる姿やリラックスしている姿を見せることで、子どもも自ずと自然体験の楽しさに気付けるものです。自然のなかで子どもを遊ばせて、親が見守っているというよりは、親自身が自然を楽しむ。そんな姿を見せてあげるのが良いのではないでしょうか。

一方で、ご自身があまり自然体験をしてこなかったために、「どこに行って、何をしたら良いのか分からない」という方もいらっしゃいます。そういった方は、ぜひ私たちのような団体や自治体がおこなっている自然体験イベントに飛び込んでいただきたいと思います。一歩踏み出してみることで、きっとその先の自然体験は広がっていくはずです。

私たちも、オンライン自然教室のようなイベントを今後も企画して、一人でも多くの子どもたちに自然体験を届けていきたいと考えていますので、ぜひ、日本自然保護協会のWebサイトやSNSを随時チェックしていただければと思います。多くのみなさまとお会いできるのを楽しみにしています。

************************************

ご支援、その他のお問合わせはこちらで受付けております

ホームページ:http://www.nacsj.or.jp/

X(旧Twitter):https://x.com/nacsj

Facebook:https://www.facebook.com/NACSJ

電話番号:03-3553-4101

住所:東京都中央区新川1-16-10 ミトヨビル2F

************************************